Basiswissen

Die Transformation der Einrichtung anstoßen

Viele Bildungseinrichtungen setzen sich mit der Frage auseinander, ob sie zukünftig mehr als bisher über ihre Bildungsangebote zu einem gesellschaftlichen Wandel in Richtung ökologischer, ökonomischer und sozial-kultureller Nachhaltigkeit beitragen wollen. Solange der gesellschaftliche Transformationsprozess offen ist – also derzeit noch niemand wirklich weiß, wie sich das Verhältnis zwischen Mensch und Biosphäre zuverlässig nachhaltig gestalten lässt – lassen sich auch Bildungsorte, die sich der nachhaltigen Entwicklung verschreiben, auf einen offenen Prozess ein.

Wie ein solcher offener Entwicklungsprozess in einer Einrichtung der Erwachsenenbildung gestartet werden kann, wird im Folgenden beschrieben:

„Die große Herausforderung unserer Gesellschaften besteht im tiefgreifenden Umbau der Wirtschaftssysteme und im Wandel der Lebensweise in wenigen Jahren, um die Übernutzung unserer Lebensgrundlagen aufzuhalten und den Wohlstand sozial gerecht zu verteilen. Das Gesamtpaket dieser notwendigen und zum Teil bereits laufenden Veränderungsprozesse wird auch als sozial-ökologische Transformation bezeichnet. Aus der Transformationsforschung wissen wir, dass dieser notwendige Wandel „nicht aus einer großen Transformation (besteht), sondern aus vielen kleinen sequenziell und parallel verlaufenden Transformationsprozessen in verschiedenen Subsystemen, die zu einem Wandel der gesellschaftlichen Entwicklung oder der Systemdynamik führen.“ M. Heitfeld/ A. Reif: Sozialökologische Transformation, in: weiterbilden 2 – 2023, S. 12)

Sozial-ökologische Transformation als Rahmenbedingung

der Transformation der Bildungseinrichtung

Die strategische Entscheidung einer Einrichtung der Erwachsenenbildung, sich als Teil der sozial-ökologischen Transformation zu verstehen, ist folgenreich. Sie bedeutet für eine Einrichtung der Erwachsenenbildung, Bildungsort in einem starken Spannungsfeld zu sein: in einem sehr fluiden Umfeld zu einem Lernort zu werden, der für die Bürgerinnen und Bürger einen sicheren und vertrauensförderlichen Rahmen darstellt, um zu Fragen des persönlichen Lebensstils und des gesellschaftlichen Zusammenlebens nach verantwortlichen Lösungen für morgen und für weltweit zu suchen. Zugleich bedeutet dies, die Widersprüchlichkeit und die Offenheit der Themen in diesen Lernort hereinzulassen und bisherige Sicherheiten in Frage zu stellen.

Diese Ausgangsbeschreibung für einen Veränderungsprozess in einer Bildungseinrichtung macht deutlich, dass die Reichweite einer solchen Veränderung innerhalb der Einrichtung selbst beträchtlich sein wird: Es geht darum, nicht nur Angebote und Abläufe zu verändern, sondern Rolle, Selbstverständnis und Grundhaltungen in einen neuen Einklang zu bringen.

Presencing als Weg

Für einen solchen tiefgehenden Veränderungsprozess ist in der Organisationsentwicklung ein Vorgehen entwickelt worden, das Presencing genannt wird. Orientierung bieten die Gedanken von Friedrich Glasl und Otto Scharmer. F. Glasl: Professionelle Prozessberatung, Stuttgart 2005 / O. Scharmer: Theorie U – Von der Zukunft her führen, Heidelberg 2009

Presencing bedeutet, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert und die Bereitschaft entwickelt, dem wirklich Wichtigen eine Chance zu geben. Die Ausgangsfrage würde also lauten: Wollen wir als Erwachsenenbildung Teil der Suche nach einem nachhaltigen Leben sein und unsere Arbeit so gestalten, dass wir mit unseren Lernenden zusammen Antworten finden?

Die Schritte auf dem Weg

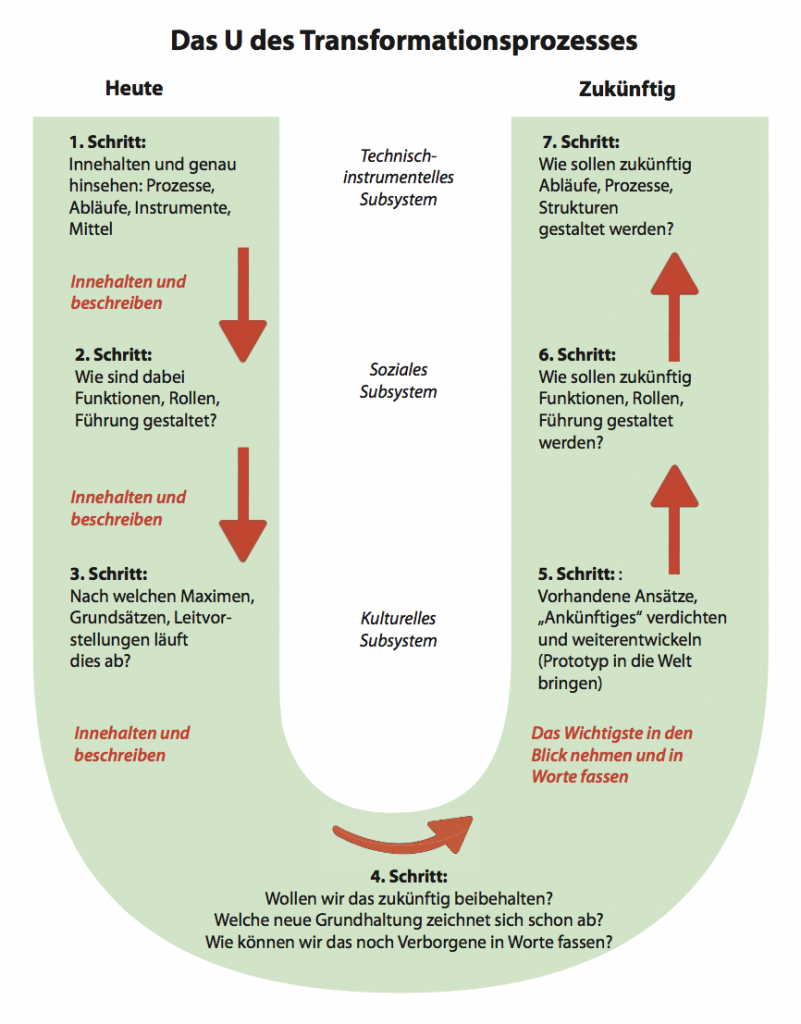

Ein Transformationsprozess in Form des Presencing erfasst alle drei Subsysteme einer Organisation:

1. das technisch-instrumentelle System, das u.a. Abläufe, Instrumente und den Ressourceneinsatz umfasst. Im technisch-instrumentellen System schlagen sich die Entscheidungen der Organisation nieder. Sie sind die „Hand“ der Organisation, der Ort der Umsetzung.

2. das soziale Subsystem, in dem Funktionen und Rollen, die Art und Weise der Kommunikation und Interaktion nach innen und außen gelebt werden. Hier ist das „Herz“ der Organisation.

3. das kulturelle Subsystem, in dem die Werte und Ziele, Haltungen und Einstellungen verortet sind – der „Geist“, aus dem heraus die Bildungseinrichtung lebt und arbeitet.

Im Prozess der Transformation werden alle drei Ebenen aufmerksam und ergebnisoffen betrachtet mit dem Ziel, die im Gesamtsystem verborgenen Ressourcen für – in unserem Fall – die BNE zu entdecken. Nachfolgende Grafik ist eine eigene Darstellung der Theorie U nach Scharmer.

>>> Grafik anklicken für eine große Ansicht

Der Weg zum Neuen führt immer durch das

Der Weg zum Neuen führt immer durch das

gesamte U und kann nicht abgekürzt werden!

Anregungen zur Gestaltung der Schritte im Presencing-Prozess:

Schritt 1

Sie könnten mit der Frage beginnen: Wo stecken schon Ansätze von BNE in unserem Angebot oder in unserer Arbeitsweise?

Dazu können der >>> BNE Quickcheck pdf-Datei 209 KB oder die >>> Bestandsaufnahme anhand der 17 SDGs pdf-Datei 275 KB genutzt werden. Zielführend sind hier zwei Aspekte: Bearbeiten Sie die Fragen in einem Team, das möglichst viele verschiedene Perspektiven aufweist und achten Sie darauf, dass Sie so genau wie möglich beschreiben, wie das Angebot aussieht und wie es entsteht. Vermeiden Sie Bewertungen!

Schritt 2

Beschreiben Sie im Team und ohne Bewertung, wie die Zusammenarbeit und die Kommunikation bei der Entwicklung dieser Angebote organisiert ist und funktioniert. Bleiben Sie exakt bei der Realität – vermischen Sie noch keine Wunschvorstellungen oder Ideen damit!

Schritt 3

Beschreiben Sie die Philosophie, den Geist, die Leitsätze und Maximen, die handlungsleitend für die Beteiligten an diesen kleinen Pflänzchen sind. Achten Sie darauf, auch hier zu beschreiben und nicht zu bewerten!

Schritt 4

Dies ist die entscheidende Arbeitsphase! Versuchen Sie, die Werte, Haltungen, Leitorientierungen zu benennen, die zum Entstehen der von Ihnen in Schritt 1 identifizierten Ansätze von BNE beigetragen haben und fassen Sie diese in klare Worte.

Schritt 5

Ab jetzt geht es in die Phase, Neues zu entwickeln! Auf der Basis der formulierten Werte, Haltungen und Leitorientierungen entwickeln Sie Ideen, welche Angebote, Lernformate oder Aktivitäten Sie in Richtung BNE zukünftig stärker fokussieren und mit Energie implementieren wollen. Priorisieren Sie die Ideen und entscheiden Sie sich für einen ersten „Prototypen“. Durch ihn soll sichtbar werden, was Sie zukünftig mit Energie verfolgen und in die Welt bringen wollen. Lassen Sie sich durch die Handlungsfelder des grünen Kreises anregen, ihre Vorgehensweisen auf das Wesentliche zu fokussieren!

Schritt 6

Werten Sie die Erfahrung mit Ihrem Prototypen aus und entscheiden Sie danach, wie Sie die Rolle Ihrer Einrichtung im örtlichen Netzwerk sowie die interne Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung etc. gestalten wollen. Hier können Sie sich durch das Handlungsfeld >>> Strukturmodelle in Einrichtungen der Erwachsenenbildung sowie das Handlungsfeld >>> Netzwerke und Kooperationen anregen lassen.

Schritt 7

Erst im letzten Schritt beschreiben Sie die zukünftig gültigen Prozesse und Abläufe, definieren Ressourcen und Instrumente, die Sie für die BNE einsetzen wollen.

Weitere Anregungen über die Gestaltung eines solchen Presencing-Prozesses finden Sie in der Handreichung des Deutschen Volkshochschulverbandes >>> „Bildung für nachhaltige Entwicklung an Volkshochschulen“.

Anregungen finden Sie auch in unserer BNE-Podcast-Reihe für die Erwachsenenbildung >>> Podcast-Episoden des PB Hessen.

Anregungen finden Sie auch in unserer BNE-Podcast-Reihe für die Erwachsenenbildung >>> Podcast-Episoden des PB Hessen.

Möchten Sie sich in einem kreativen Format mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinandersetzen? Dann nutzen Sie gerne unseren BNE-Simulationstag für Weiterbildungseinrichtungen. Auf der Seite PB Hessen BNE-Spezial (Baustein 18) finden Sie weiterführende Anregungen und konkrete Arbeitshilfen >>> BNE-Simulationstag.

Möchten Sie sich in einem kreativen Format mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinandersetzen? Dann nutzen Sie gerne unseren BNE-Simulationstag für Weiterbildungseinrichtungen. Auf der Seite PB Hessen BNE-Spezial (Baustein 18) finden Sie weiterführende Anregungen und konkrete Arbeitshilfen >>> BNE-Simulationstag.